9月的霍尔果斯风里裹着秋凉,本杰明和洛伊克背着30公斤的背包站在边境线时,运动鞋底的纹路已经磨得快要看不清——那是一年来穿破6双鞋的痕迹。手机翻译软件弹出“欢迎来到中国”的瞬间,两人对望一眼,鼻尖泛着红:从法国安纳西到中国新疆,他们用脚丈量了15个国家,终于走到了这场“无飞机”冒险的第372天。

故事要从2023年巴黎的披萨店说起。那时本杰明在碳足迹评估公司打工,洛伊克在广告公司写着改不完的方案,周末约着吃玛格丽特披萨时,啤酒泡沫里飘出一句“不如去中国吧”。不是飞机票上的“巴黎→上海”,是用脚走的“安纳西→上海”——两人都关注环境,不想用飞机的碳排放“辜负”旅行的意义,“我们想做件‘对地球好的事’,也对自己好的事”。

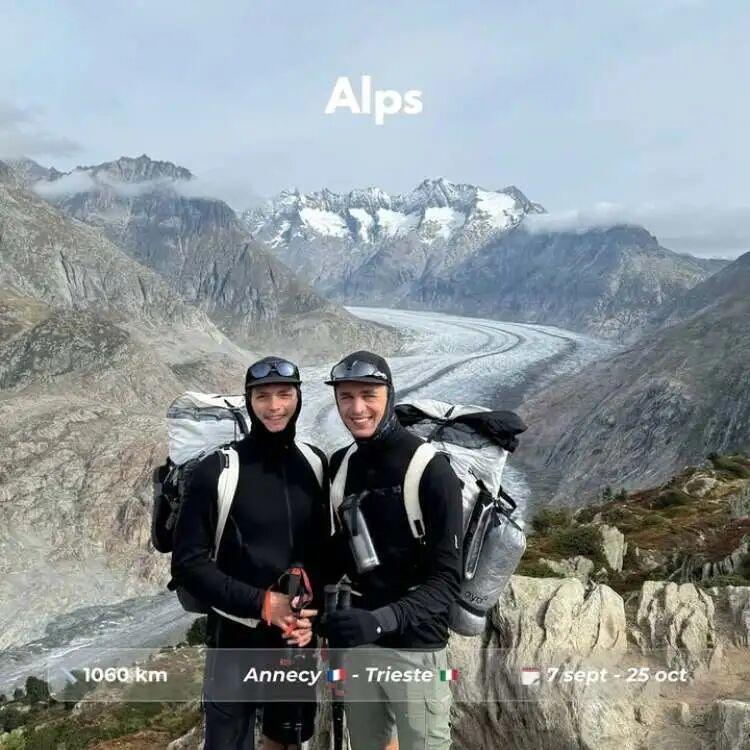

2024年9月7日,他们从安纳西的家出发。第一站翻阿尔卑斯山,雪粒子打在脸上,两人的第一双鞋就在那里磨穿了鞋底;然后是意大利的的里雅斯特,沿着亚得里亚海走了1060公里,裤脚沾满了海风的盐味;巴尔干半岛的雨下了整整一个月,他们在塞尔维亚的小酒馆里喝着 rakija 酒,老板拍着他们的肩膀说“你们的脚比飞机更懂路”;土耳其的新年最热闹,每走100米就有人塞给他们一块蜜饼,拉着他们去家里喝茶——那三个月,两人学会了用土耳其语说“谢谢”和“好吃”。

最无奈的是俄罗斯段。原本想从格鲁吉亚徒步去哈萨克斯坦,但伊朗路线太危险,阿塞拜疆关了陆路口岸,只能选俄罗斯。可过境签只有3天,500公里的路根本走不完,两人咬咬牙搭了巴士。“我们坐在车上盯着窗外的白桦林,觉得自己‘背叛’了初衷,但后来想通了——冒险不是拿命赌,安全比什么都重要”,洛伊克说。

入境中国后,温暖来得比预期更快。霍尔果斯边检的民警笑着帮他们搬背包,说“欢迎来中国”;乌鲁木齐附近的小镇上,警察叔叔看到他们订的小酒店,执意要请他们住条件更好的地方,还递来一盒月饼和一杯酸奶:“快中秋了,尝点中国味道”。那天晚上,两人坐在酒店窗边吃月饼,窗外的夜市传来烤串的香气,本杰明用刚学的中文说“辣,谢谢”,老板隔着玻璃比了个“大拇指”,两人笑出了声。

15年的朋友早有“沉默的默契”。每天走40-50公里的路上,累了就一起坐在路边看云,饿了找最便宜的面馆吃拉面,路线分歧时只说“听你的”。“我们没吵过架,因为目标比分歧大”,本杰明说,“比如今天走哪条路不重要,重要的是明天能看到兰州的黄河,西安的城墙,上海的外滩”。

两人的地图上,乌鲁木齐到上海还有5000公里。背包里装着沿途的小礼物:土耳其的茶包、格鲁吉亚的红酒塞、新疆的枸杞——每一样都带着当地人的温度。“有人问我们‘累吗?’”,洛伊克举着手机里的中国地图,上面画满了红色标记,“你看,这些痕迹不是累,是‘活着的证据’。我们不是在赶路,是在用脚认识世界”。

昨天早上,他们在乌鲁木齐人民公园遇到晨练的大爷,大爷问“你们从哪里来?”,本杰明说“法国,徒步来的”,大爷睁大眼睛说“了不起”,递来一杯豆浆:“喝,中国的早餐”。两人接过豆浆,温热的杯子焐热了手心——那是他们在中国的第38天,也是徒步的第372天。

接下来的半年,他们还要走5000公里。运动鞋底会再磨穿几双,背包带会再勒红肩膀,但他们不怕——因为每一步都有新的温暖在等着:兰州的牛肉面,西安的肉夹馍,上海的生煎包,还有沿途陌生人的微笑。

“我们不是英雄,只是两个想‘用脚看世界’的普通人”,本杰明说,“但这段路让我们明白,最珍贵的不是‘到达终点’,而是路上遇到的那些人,那些温度”。

风里飘来烤包子的香气,两人收拾背包准备出发。洛伊克看了眼手机里的上海外滩照片,对本杰明说:“走吧,下一站,兰州”。本杰明笑着点头,两人的运动鞋踩在乌鲁木齐的柏油路上,发出清脆的声响——那是“冒险”的声音,也是“热爱”的声音。